本文首发于《孤独星球》杂志2021年12月号。这是文章的第一部分,阅读第二部分请点击这里。

所有美好的旅行,和爱情一样,关系到走出平常的自己,置身于恐惧和惊异当中。

——皮克·耶尔,《我们为什么旅行》

2020年,国家卫健委发布的中国居民人均预期寿命是77.3岁,这意味着每个人一生中平均会经历28234个24小时。在我人生中已经历过的一万多个24小时里,却还没有哪个,像2020年12月26日上午9点开始的那个24小时一般丰富而扣人心弦。

9AM:升平镇,一个平凡的清晨

我爬上弯弯绕绕的台阶,去镇子中心广场旁的小店吃早餐。即使只是清晨,高原直射的阳光已然格外耀眼,然而冬季山谷间穿梭的寒风拍打在干涩的面颊上,却将本应有的些许暖意席卷殆尽。这里是云南迪庆州德钦县的县城,本地人更习惯叫这里“升平镇”。我喜欢这个诗意的名字,总让人想到“歌舞升平”的美好意象。

然而现实中的升平镇却只是座乏味的小镇。若从高处俯视,只能见到一幢幢“多快好省”的现代方盒子建筑,杂乱无章堆积在古冰川消融留下的狭窄山沟谷地中。绝大多数来此的游客,唯一目的就是转车奔赴城外飞来寺的梅里雪山观景台。就连镇上为数不多的餐馆,也大多挤在进出城的214国道旁,招牌一个比一个醒目,都盼着能从神山永远火热的旅游经济中分得一杯羹。尽管升平镇距飞来寺不过十几公里,但三面环绕的巍峨群山,却使游客绝无可能在此一窥卡瓦格博的真容。

然而当我亲自置身这座“无景可看”的升平镇,却突然有了几分别样感受:屈身陡峭山谷中的城区,一条条近乎垂直的梯级路,将那些地图上看起来紧挨着,实际却有四五层楼高差的宽窄街巷连接在一起,小镇仿佛成为“赛博朋克”式科幻游戏中的某个场景。

雄踞华夏西南的横断山脉南北绵延上千公里,升平镇坐落的这座山谷,不过只是其中平淡无奇的一隅。板块千万年间的缓慢漂移,竟将坚硬的岩石挤压得如耄耋老者的眼角般沟壑纵横。山间的巨型褶皱,孕育出大大小小的水系,而流动的水系又反过来,赋予了静止的群山更多生机与灵性。

2003年,横断山区以“三江并流”之名登录世界自然遗产。其实区内总共有四条主要河流——金沙江(长江)与澜沧江自是名声在外;可怒江与独龙江之名,至今却并不为大多国人所知。然而当它们一路奔流向南,跨出国门,便成为了缅甸的两条“母亲河”:萨尔温江与伊洛瓦底江,默默滋养着世代居于中南半岛热带平原上的儿女们。

四天前,我从丽江启程,想要完成一场“一次穿越四江”的自驾旅行。“长江第一湾”就坐落在出发不久的石鼓镇上,一整片经年冲积出的开阔谷地中,湛蓝的江水安静流淌着,在我眼前划出一条性感的曲线,转身向北逶迤而去。沿江而下,不多远就到了虎跳峡。此处的江水,在哈巴雪山与玉龙雪山的夹缝中突然性情大变,颜色竟也成了咆哮着的浑黄,如下山猛虎般激荡着奔流而过。待驶过香格里拉,再一次见到宽阔的江面,竟还是金沙江,只不过这次是“第一湾”的上游。江水一如虎跳峡,浑浊而猛烈,充满高山河流的野性。看来,“第一湾”所见的静水流深,那并不是金沙江的真性情。

从江边的奔子栏镇转身向西,投入白马雪山的怀抱,才算正式与金沙江分道扬镳。新近落成的高等级滇藏新线(214国道),沿途隧道与大桥相接,雪山天堑早已不再艰险。然而身为游客,我还是更青睐那条与平坦新路一路相伴左右的崎岖老路。所有客货运输都改走了新路,老路上只有零星几个像我一样的观光者。

标高5430米的白马雪山主峰,在六千米以上山峰林立的横断山脉中并不算突出。特别是站在海拔已有4292米的垭口远眺,高差不过一千余米。然而作为此行中近距离感受的第一座雪峰,又加之是在伫立的玛尼堆与飘荡的藏地经幡一路如影随形之中,还是让人难免对神山心生敬畏。而当翻过白马雪山,进入德钦县的辖区,便算正式来到澜沧江的地界了。

三天前第一次抵达升平镇时,我并没计划在此停留。跟大多游客一样在飞来寺匆匆拍完“日照金山”,我便继续北行,沿滇藏线去了省界另一侧的西藏盐井。若不是那里的一场偶遇,回程路过这里时,我肯定会再一次“过而不入”,直奔旅程的下个目的地。我暗自庆幸,差点同这座有意思的小镇擦肩而过。

也许是太早,小广场上空无一人,喇嘛塔的金色尖刹与清真寺的绿色穹顶在阳光下比肩而立,一旁则是通向“阿墩子古城”的仿古门楼。

“阿墩子”是个比升平镇还要古老得多的地名。在叫做阿墩子的那个年代,这片山沟曾是是茶马古道上一座重要的商贸驿站。然而现在的“阿墩子古城”,跟国内很多“古城”一样,里面只有一面“发展全域旅游,实现脱贫致富”的招牌,和若干座正大兴土木的仿古建筑半成品。

门楼左侧,像是为售票处准备的房间小门洞开,没有任何招牌,只有正飘出热乎乎香气的大蒸笼,让我确信这就是要找的那家包子铺。进屋,在唯一的矮桌旁坐下,正包包子的是个皮肤黝黑的中年男人,他的妻子在一旁调着馅料,墙上挂着佛像。

“来耍的哈?”男人的口音是本地藏族人那种带着生疏的云南普通话,他用围裙擦拭着沾满面粉的双手,随后端上包子。

“是啊!昨天刚到。朋友说你们是‘全城最好吃的包子’。”我笑着应道。

在肉馅和素馅各尝了一个后,我就明白了朋友为什么会推荐这里。包子看着不大,吃起来却很实在,两三个就够一顿早餐了。

我问男人,怎么没弄个招牌。小广场紧挨国道,是往来梅里雪山和进出西藏的车辆必经的路线。夫妻俩拥有让熟客交口称赞的技艺,然而无数潜在的新客却根本没有机会发现他们。

“你说弄个招牌?”他的神情,让我感到似乎之前他从未考虑过这个选项。“包子好吃,客人自然就来……你说再多吸引点人?钱嘛,多少算是多?”

我明白他的意思,但还是很难理解,为何要放着“近在眼前”的钱不赚。

直到扫码结账的时候,我看到他的微信名竟是个有些文艺,也有些耐人寻味的词语:最初的梦。

这对在升平镇默默经营着一家没有招牌的包子铺的平凡夫妇,他们“最初的梦”究竟是什么呢?

是现在这般的平静生活,还是他正在用的微信头像,那位穿着藏族服饰的可爱小女孩?

10AM:德钦特藏,被遗忘的“失败者”往事

独自旅行的女生阿梨,与向我推荐包子铺的齐文辉先生,他俩便是我在盐井偶遇的人。当时,信仰天主教的阿梨去那里的教堂朝圣,暂居德钦的学者齐先生则正在进行他的研究。初见时,齐先生戴着黑色毛线帽和一副厚重的眼镜,学生式的装扮,一度让我把他当成同龄人。后来才惊讶地得知,先生竟长我近20岁,曾在法国度过多年学术研究生涯。

他邀我俩去参观他最近的研究成果——德钦图书馆里的一场展览,这便是我此番回升平镇停留的原因。这天是周六,除了照常开放的阅览室,馆员大都没有上班。齐先生用借来的钥匙打开办公区厚重的防盗门,里面是一截交织着陈年潮气与书卷清香的昏暗走廊,就像是任何一座偏乡图书馆的办公区应有的样子。

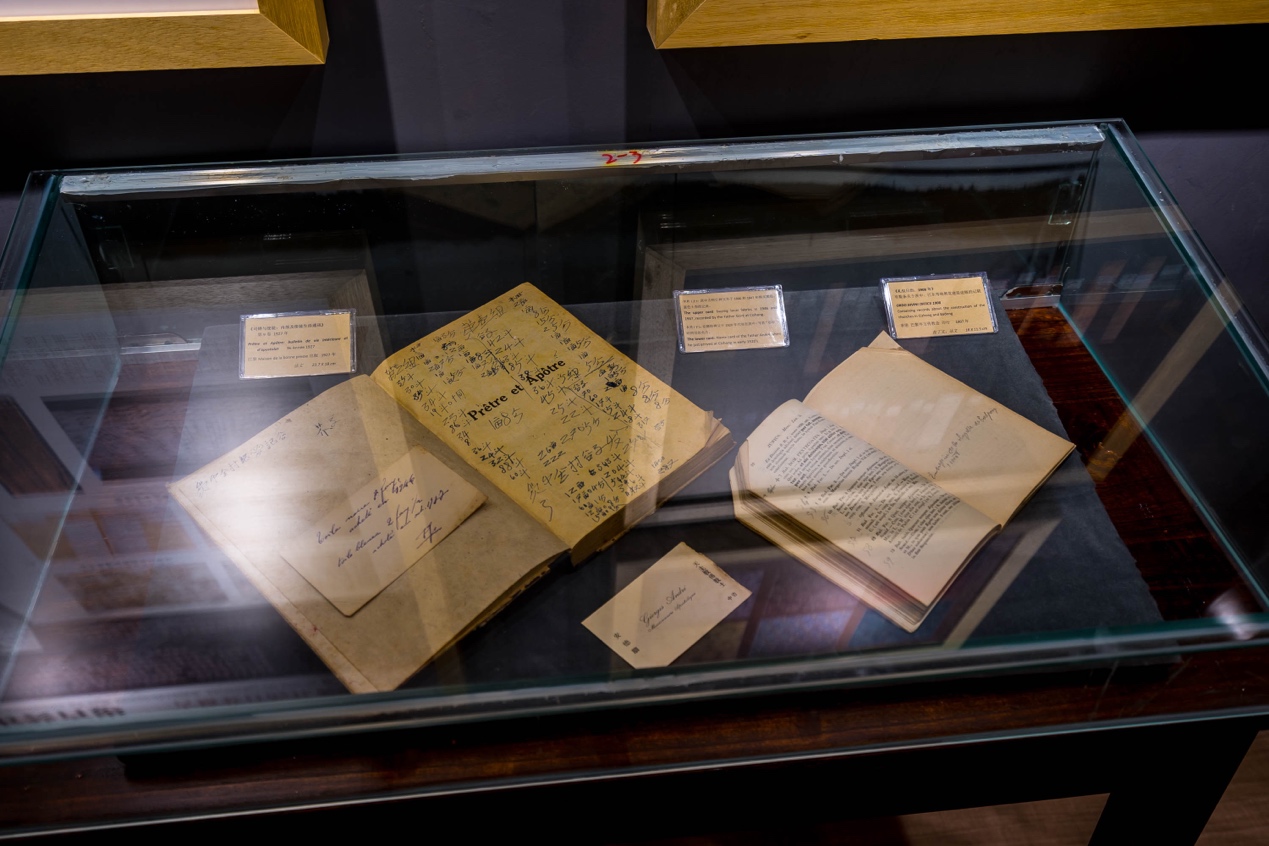

他将我们引上二楼,推开其中一扇门,伸手打开房间的灯。房间里,是中西合璧的入时装修,灯光明亮却柔和,一切都布置得恰到好处。图文并茂的展板挂满四壁,依墙并置的玻璃柜一尘不染,内中陈列着各种书籍,一旁则贴心摆放着供人坐下来耐心品读的高脚凳。在我看来,这座房间充斥着一种奇异的违和,不似是在这偏远山区的县城,倒像是卢浮宫中新开辟的专题展厅。

展厅的设计,乃至其中展示的研究成果,几乎都是在齐先生主持下,用了不到半年时间完成的。我曾特意问他,是否专门学过博物馆相关知识。他否认了我的猜测,说自己只是在巴黎研究艺术史的时候,借着看展的便利,遍访过城中大小博物馆。

展览的主题,是德钦图书馆里的775册“特别藏书”。如今这些书,除了展柜中那几本,其余大多收藏在隔壁恒温恒湿的书架上。参观者透过两房之间特意设置的玻璃幕墙,即能一窥真容。

展板上记载着它们的身世: 1950年代初,由于中西方关系的变化,在华外籍人士大批离境,外籍神职人员也或主动或被动地相继离开,其中即包括曾于藏边长期宣教的法国天主教传教士。由于不被允许携带图文资料,他们在宣教百年间所积存的书籍、档案等,只得弃留于作为云南铎区主教座堂的茨中教堂。1983年,公安机关将这批遗存移交至德钦县图书馆,收藏至今。

曾长期从事中法口译工作的齐先生,因2020年初的疫情,以及随之的中外交流中断短暂赋闲。恰逢朋友介绍,使他与这批藏书得以结缘。德钦图书馆想要有人挖掘藏书背后的故事,而精通法语,且刚好曾在法国研究过多年艺术史,甚至修读过一年欧洲古典书籍装帧与修复的他,无疑是最佳的人选。在整个研究中,他以志愿者的身份,无偿完成了全部工作。

除了将这批卷帙浩繁却饱经沧桑的书籍分门别类,查漏补缺,齐先生还发挥他的特长,对书籍的装帧做了精彩的分析与展示;对书中传教士百年前记录中国的影像与文字做了系统的梳理与考据。

而漫长的旅法岁月,似乎也让他拥有了某种独特的“法式浪漫”。玻璃幕墙背后的书架上,一株精心裱装的植物标本格外显眼。齐先生说,那是他在藏书中意外发现的,应该是某位传教士采摘后随手夹进去的。为了妥善保存这株百年前的植物,他甚至专门找人学习了标本的制作技艺。

看完展览,我仍意犹未尽,“那就再去茨中教堂看看吧。”齐先生说,“那里是曾经存放这批藏书地方,也是如今德钦保存最好的教堂。”

自升平镇驾车行至澜沧江口,再沿江边公路南行50公里,当视线穿过宽广而平静的蓝色江面,远远望见对岸鳞次栉比楼房中冒出的那个不起眼中式尖顶,便是茨中教堂所在了。“德钦特藏”展中有张2015年拍摄的茨中照片,那时的教堂仍是村中唯一显眼的建筑,面前是金黄的稻田,背后是翠绿的群峰。教堂已在此屹立百年有余,然而短短5年时光,周围一切竟全变了。

开车跨过澜沧江大桥进村,错综复杂的巷弄像是一座迷宫,我停在一幢施工中的三层楼房前想要问路,满身灰泥的男人正在脚手架上干活。我注意到他手上缠着念珠,显然是位佛教徒,但完全没有影响他耐心地为我指出教堂的方向。

青藏高原边缘的德钦,向来都是藏传佛教广泛传播的区域。1866年,巴黎外方传教会的传教士在茨中以南的茨姑村建起了德钦第一座天主教堂。直到1905年,教堂被愤怒的“反洋教运动”群众焚毁。类似“教案”当年在中国各地都时有发生,而无能的清政府对此向来都只能割地赔款,息事宁人。于是2年后,拿到赔款,渴望东山再起的法国人又在茨中村开始兴建眼前这座教堂,作为云南铎区新的主教座堂。

教堂主体“大经堂”是座巴西利卡(Basilica)式的砖石建筑,这种常代表威严与正统的平面布局,最早可追溯至古罗马时代的公共会堂。墙面左右对称排布的半圆拱券门窗,则是欧洲中世纪罗曼式(Romanesque)建筑的核心特征。而塔楼顶端那座飞檐翘角,攒尖顶的木构钟阁,也许是传教士为了表现他们正尽力融入中华文化,而对建筑外观作出的最大创新。

大经堂的建设前后耗时4年,大量建筑材料靠水路或人马驿道从海外运来,直至清廷覆灭前夕的1911年才告竣工。而后他们又历经10年,修起了环绕大经堂的云南本地风格附属建筑。传教士被驱逐后,教堂长期作为小学校舍使用,幸运躲过了“十年浩劫”。如今的教堂,虽几经修缮,整体依然保留着初建时几乎全部的神韵。

教堂的姚神父,是目前德钦周边四五座天主教堂唯一的神职人员。前日他去另一座教堂主持圣诞弥撒还未返回,因而吩咐驻堂修女接待我们。抵达教堂时,修女刚好临时有事,简单寒暄过之后便离开了。就这样,她把一整座空荡的教堂留给了我们两个。

大经堂锁着门,我透过门缝窥视内中构造:两排方柱将室内空间分隔为中殿及两边的侧廊,中殿的尽头是一座摆满鲜花的祭坛,这些都是经典的天主教堂规制。然而深究其中细节,却又能发现处处透着中国特征——如祭坛两侧悬着一副对联:“无始无终,先作形声真主宰;宣仁宣义,聿昭拯济大权衡。”这是康熙皇帝到访北京西什库教堂时留下的题句。

教堂选用这幅对联,也许正是有意想要将外来的天主教与本地人熟悉的中华文化融合——就如祭坛中央那位斜披红色“袈裟”的耶稣,他正笔直站在“莲花宝座”上,周身环绕着“祥云”,双手呈佛像常见的“无畏印”造型。

我差点被这套“中西合璧”的混搭逗乐,但很快就意识到传教士的聪明与务实:对世代深居山中,受佛教浸染已太久的藏民来说,莲花宝座上这位慈眉善目的耶稣,显然比西方教堂里那位被钉在十字架上,正一脸狰狞替世人赎罪的耶稣,更容易得到接受。

尽管已经在努力融入本地文化,但一心想为信仰开疆拓土的法国人,还是在世界屋脊遭遇了他们的“滑铁卢”。据清《教务教案档》记载,1861年,允许传教士入境活动的《北京条约》甫一签订,天主教会即开列“西藏教区”七人名单,要求进藏传教。教会本踌躇满志,期待将十字架插上他们心中的“东方罗马”拉萨,然而迫于全藏僧民强烈反对,他们很快就节节败退,由昌都经巴塘、盐井一直退至滇西北的德钦。档案中记载着传教士到达德钦后的凄凉境遇:“在阿墩子设立教堂十余年,并无居民从教。其左右伺应供仪者,仅川民数名。”

直至20世纪初,传教士的境遇才稍有起色。由于晚清政府的昏庸统治,及之后民国期间的战火不断,偏远山区本应由政府提供的公共服务长期缺位,拥有西方资金支持的教会,得以在某种程度上替代了政府的相应职能。而相较于当年藏传佛教仍保留的一些为农奴制服务的落后习俗,经历过西方文艺复兴与工业革命的天主教,也的确为当地人带来了一些相对进步的思想。

“德钦特藏”中就包括多本传教士带来的西医医书,他们常以“免费治病”来吸引民众入教。除此之外,他们还在教堂中开办学校,向学龄儿童教授藏文、汉文等知识。也许“向国外大规模派遣传教士”这件事本身,是西方“文化殖民”策略中的重要一环,但不可否认的是,其中一部分传教士的确是怀着个人理想而来,并对当时中国政府无暇顾及的滇西北山区发展做出了贡献。

然而即便如此,天主教在青藏高原的影响力也始终极为有限。哪怕在上世纪30年代的巅峰时期,滇西北三县(德钦、维西、贡山)的教徒数量据估算也仅有一千余人,更遑论传教士始终寸步难行的西藏腹地。

在华宣教45年,出任过云南铎区总司铎的法国神父古纯仁,曾将他在中国的经历汇集成一本书《旅居藏边三十年》。齐先生解释说,书名的法语原文“Trente ans aux portes du Tibet interdit”真实含义其实是“在禁地西藏门外三十年”,作者内心的挫败感可见一斑。

但法国传教士带来的一种习俗,的确成功保留到了今天——酿造葡萄酒。茨中教堂院子里至今还留着两座小葡萄园,其中较偏的那座与教堂同龄,栽培葡萄已有百年历史。

早在1933年,英国作家詹姆斯·希尔顿,就曾在他的小说《消失的地平线》(“香格里拉”这个名称,最初即源于此书中虚构的一座村庄)中提及滇藏交界山区的葡萄酒,称这种“从藏民行囊中取出的”葡萄酒“滋味美妙,丝毫不逊于德国莱茵区上好的干白”。

其实詹姆斯·希尔顿从未到过中国,更遑论滇藏交界的偏远山区了。然而他却能对这里的葡萄酒做出如此精确的描述,无疑说明其曾经影响力之广。

如今,显然有人在努力想要复兴这种影响力。就连我人数不多的朋友圈里,都有微商在不遗余力推销着茨中的葡萄酒,尽管我并不认为一款如此广泛营销的产品,原料会都来自眼前这座小小的葡萄园。

因为开车,我在茨中没能尝到当地的葡萄酒,但却使我想起了前一日去过的西藏盐井。那里的天主教堂同样源于法国传教士,同样有当地公司在酿造葡萄酒。精美的瓶身上,印着据说“将葡萄种和全套酿造技艺传来的”那位法国神父的名字与头像,似乎充满着“饮水思源”的使命感。但齐先生后来却悄悄告诉我,他们其实连那位传教士的名字都没搞对。

那家公司的负责人同时也是盐井教堂的主任,德高望重,多年来一直投身于推广深藏山中的本地文化。说他做葡萄酒敷衍了事,那无疑是在冤枉好人,但严肃的历史研究,的确不是靠本地人的一腔热血就足够的。

就如我正身处的这座,位列“全国重点文物保护单位”的茨中教堂,德钦县政府立起的介绍牌上写着它“最初建于1867年”。但据齐先生多方考证,“1867年”建造的教堂应为茨姑那座,准确年份也应为1866年。而茨中教堂实际的动工时间,网上有1909年和1911年两种说法,然而齐先生最终考证来的年份却是1907年。

在这里,似乎没人会想到去关心这些看似毫无意义的枯燥数字,也几乎没人关心那些早已随风而逝的匆匆过往。但它们,其实才是组成真实历史的血与肉。

准备离开的时候,我们发现自己被意外锁在了院子里——修女出门时,大概是忘记了我们还在教堂中,顺手就将大门上了锁。其实这堵院墙倒也可算是个“中式元素”,西方的教堂大都是没有围墙的。而比起西方曾长期推崇的对外扩张与征服,东方文化的确也更加内敛,有时甚至堪称“自我封闭”。

在等修女回来开门的时候,我突然体会到了曾经入藏无门的那些传教士,被“锁”在自己小世界里时的那份苦闷:围墙外是热火朝天的大千世界,围墙里却只有自己守着空空如也的教堂。尽管并没有被真的锁在教堂里,但心中的“锁”却让本地的大多居民与他们永远只能相隔在两个世界——或许这就是齐先生把他们称为“失败者”的原因吧。

可他自己,又为何要如此执着于研究这批失败者的遗存?

对我的这个疑问,齐先生后来发来一大段文字,详尽解释了他为何要来此,投身于这项注定无法掀起太多波澜的“失败者研究”。我至今对其中最后一句记忆犹新:

“对于一个正常的人类社会,对于一个可持续的人类生态,行于丛林的不该只有‘成王败寇’这一种法则。并非所有的霸业都配享圣殿的荣光,也并非所有的败绩都毫无追念的价值。”

这是文章的第一部分,继续阅读第二部分请点击这里。

2 Responses

[…] 本文首发于《孤独星球》杂志2021年12月号。这是文章的第二部分,阅读第一部分请点击这里。 […]

[…] 中文版 […]